Le journalisme dans la toile d’Internet

Faire circuler l’information. Le rôle du journaliste peut être défini de cette manière ; Il est celui qui fait en sorte qu’une information soit reçue. En cela, il est dépendant d’un média. Or, les médias informatifs traditionnels, presse, radio et télévision, traversent aujourd’hui une crise. Crise économique, au moins dans la presse quotidienne payante. Crise d’identité, surtout. Coincé entre un public qui ne voit souvent plus dans l’information qu’un divertissement, et des financiers qui « font » les médias armés d’une calculatrice, le journaliste doit se retrouver, ou se redéfinir. C’est dans ce contexte qu’une innovation technologique a pris son essor : l’Internet.

Internet, comme premier média dont les moyens de diffusion sont accessibles à tous, a bouleversé le paysage des médias. Et le public s’est engouffré dans la brèche laissée ouverte : il a commenté là où le journaliste ne le faisait plus, il a dit là où le journaliste doit se taire.

Les enjeux d’une telle évolution sont importants : Le public a trouvé là le moyen de s’exprimer devant le plus grand nombre ; mais c’est également une porte ouverte à tout type d’informations erronées. En somme, les avantages et les inconvénients de l’absence de toutes contraintes, contraintes dont souffre le monde journalistique.

L’argent des médias

Diffuser un journal à grande échelle, de même qu’émettre dans la France entière des images et du son demande des moyens techniques et donc financiers considérables. Sans même compter la rémunération des journalistes, diffuser de l’information coûte cher.

Cette nécessité de moyens conduit à un effet pervers : en France, l’essentiel de la presse est partagé entre neuf principaux groupes1Les neufs principaux groupes de presse français :

⁃ Hachette Filipacchi (détenu par le groupe Lagardère), qui comprend des titres comme Paris-Match, Le journal du Dimanche, Elle, Photo, Public…

⁃ La Socpresse (Dassault Communication), qui publie entre autres Le Figaro

⁃ Le groupe Amaury, auquel appartient Le Parisien

⁃ Mondadori Magazine France (détenu par Sylvio Berloscuni) : Téléstar, Modes et Travaux, Closer…

⁃ Prisma Presse, dont dépendent VSD, Téléloisirs…

⁃ Le groupe La Vie – Le Monde

⁃ Bayard Presse : Pèlerin magazine

⁃ Ouest-France ⁃ Sud-Ouest

(La concentration des médias sur Wikipédia). Robert Hersant, ancien patron du groupe éponyme, aujourd’hui scindé entre la Socpresse et le groupe Hersant Médias, ne s’en cachait pas : « C’est la même chose pour moi que n’importe quel chef d’entreprise : la finalité d’une entreprise au plan industriel, c’est son développement, et la stagnation c’est le commencement de la fin »2Cf. Patrick et Philippe Chastenet, Citizen Hersant : De Pétain à Mitterrand, histoire d’un empereur de la presse, Paris, Seuil, 1998, p. 398.

« Depuis le début, je ne fais pas un journal, je fais des journaux, et je continuerai à faire des journaux. C’est la même chose pour moi que n’importe quel chef d’entreprise : la finalité d’une entreprise au plan industriel, c’est son développement, et la stagnation c’est le commencement de la fin. » Robert Hersant, ancien patron du groupe Hersant

Une répartition des principaux titres sur aussi peu de groupes de presse, et surtout au sein de groupes financiers plus importants comprenant nombre d’autres types d’entreprises, engendre des questions éthiques importantes. Un journal n’est, de fait, plus libre de sa propre publication. On court au conflit d’intérêts. Comment un journaliste du Figaro pourrait-il rédiger un article mettant en cause le groupe Dassault ? On ne crache pas dans sa propre assiette. Ce n’est plus une question d’éthique, mais de bon sens.

Le rachat des titres de presse, dont l’objet premier devrait être d’informer, par des groupes financiers, dont l’objectif est de faire toujours plus d’argent, conduit à un évident glissement. Sophie Gauvin, chef de rubrique à Téléstar, confie en aparté : « Quand c’est un commercial qui fait la couverture de notre magazine, on ne s’étonne plus de rien ». Avant d’informer, on vend.

Dans tous les médias, la publicité représente aujourd’hui le financement le plus important, quand il n’est pas le seul. Peu de journaux, si petits soient-ils, peuvent survivre sans cet apport financier. Jusqu’à laisser la ligne éditoriale au service publicité : on ne peut pas risquer de perdre un annonceur important pour un article. Les questions éthiques pour un dirigeant de journal sont là aussi légions. Un rédacteur en chef de France Soir ne pourra pas publier la liste noire des compagnies aériennes sans s’interroger sur les revenus de son journal quand il sait que ses annonceurs, et certains des membres de son groupe sont ces mêmes compagnies.

Les attentes du public

En théorie, le dessein du journalisme est clair : faire parvenir l’information à ceux qui veulent la recevoir. A l’origine, l’information était brute, décortiquée, l’objectif était souvent d’en dire le plus possible sur un format exigu. Avec le temps, le principe semblent s’inverser : Plus d’espace, pour de moins en moins de contenu.

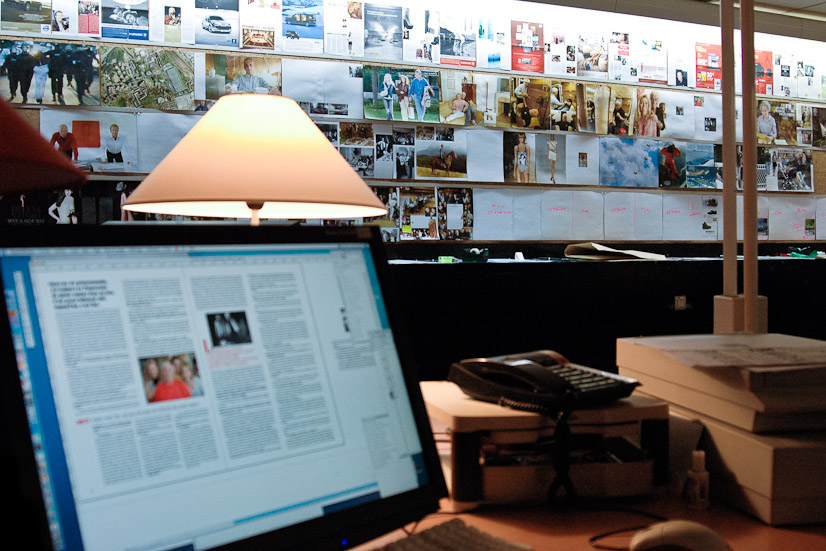

L’évolution des médias informatifs a habitué l’utilisateur a une information de plus en plus « digeste ». La radio prend des tons avenants, la télévision invite l’œil à zapper dès qu’il s’ennuie. Dans la presse écrite, les formats ont diminué ; Illustrations et photographies foisonnent. On multiplie les encadrés. Tout cela pour conserver l’attention d’un lecteur devenu volage. Le but n’est plus tant d’informer que d’être lu. Même Le Monde est passé de blocs de texte assez indigestes à une maquette plus espacée, et illustrée.

L’objectif des médias généralistes n’est plus d’informer leur public, mais de l’élargir, toujours plus. D’où un débat plus que tendancieux dans les rédactions : qu’est ce que l’utilisateur veut ? On se demande autant quelle est l’importance des informations à transmettre, que de savoir si le public veut en prendre connaissance, et comment ? Or, par définition, le public, dès qu’il est constitué d’un nombre important, a des attentes multiples, voire contradictoires. A trop vouloir augmenter son auditoire, on finit par ne plus contenter personne.

Entre l’assujettissement du journaliste à des intérêts financiers, et une information diluée à force de vouloir contenter tout le monde, les médias perdent la confiance du public. Le journalisme perd en qualité ce qu’il gagne en « esthétisme ». Ergonomique, en quelque sorte, l’information ! Le journaliste rabote les angles, jusqu’à perdre tout relief.

« Un Français sur deux ne fait pas confiance aux médias. »

Un Français sur deux dit ne pas faire confiance aux médias3Selon le Baromètre de confiance dans les média TNS-Sofres publié par La Croix le 14 février 2007. Un chiffre édifiant qui traduit bien le fait que le journaliste n’est plus considéré comme la voix de la vérité. Les récentes Assises du journalisme, à Lille, ont largement soulevé le problème4L’appel des Assises du journalisme. Intitulées « Un monde sans journalistes ? », elles ont montré s’il était besoin la nécessité de redéfinir et de réhabiliter une profession en déclin. Il y était abordé le fait que le journaliste doit revenir à ce qui fait sa spécificité par rapport à tout autre citoyen : sa capacité à partir sur le terrain et à effectuer un reportage ; et celle encore plus importante sans doute à produire une analyse des faits, plutôt que de les retranscrire comme une matière brute en réécrivant des brèves de l’Agence France Presse.

Moins d’analyse, moins de reportage… En somme, moins de valeur ajoutée : Il n’est guère étonnant dès lors que le public trouve à se contenter des journaux gratuits qui foisonnent aujourd’hui. Apparue en France en 2002, financée entièrement par le biais de la publicité, c’est une presse dont l’information est « servie » sans compléments. Un format finalement idéal pour un lecteur qui n’a plus le temps pour la réflexion. On zappe désormais dans un 20 Minutes comme on le ferait dans un journal télévisé.

18,6 millions d’exemplaires de quotidiens gratuits ont été diffusés en Europe en 2005. En Espagne, la presse quotidienne gratuite représente jusqu’à 51% du marché5Selon une déclaration de juin 2006 de l’Association Mondiale des Journaux (AMJ) : Tendances mondiales de la presse : diffusion et publicité en hausse. Voir aussi : La croissance des journaux défie les idées reçues, Paris, 6 février 2007, AMJ.. Il y a fort à parier que cette presse est destinée à remplacer la majorité des titres de presse quotidienne payante à terme. Le titre MatinPlus, collaboration entre le groupe Bolloré et Le Monde, illustre le transfert qui s’opère d’ores et déjà vers le gratuit. Avec comme espoir que plus cette presse prendra des parts de marché, plus elle pourra gagner en qualité.

La révolution du média Internet

Les médias traditionnels, en plus des difficultés inhérentes à l’exercice du journalisme, ont dû ces dernières années faire face à un concurrent inattendu : l’Internet6Internet est un réseau informatique, à l’échelle mondiale. Par l’intermédiaire de connexions diverses, réseau téléphonique, connexion filaire ou optique dédiée, ou même aujourd’hui par satellite, des ordinateurs sont mis en relation entre eux. Ces ordinateurs communiquent par l’intermédiaire d’un système client-serveur ; l’appareil de l’utilisateur, le client, se connecte à un autre ordinateur, le serveur, hébergé par son fournisseur d’accès, qui lui même communique avec d’autres serveurs partout dans le monde, pour accéder à l’information recherchée par l’utilisateur. Ces connexions multiples valent d’ailleurs à l’Internet son surnom de « toile », ou web en anglais. (L’Internet sur Wikipédia). L’idée d’un réseau d’ordinateurs naît sous la plume d’un chercheur du MIT, J.C.R. Licklider, en août 1962. Il y voit des applications dans la communication, notamment entre chercheurs du DARPA. En octobre 1962, Licklider est le premier chef du programme de recherche en informatique du DARPA. Il persuade ses successeurs, Ivan Sutherland, Bob Taylor et le chercheur du MIT Lawrence G. Roberts de l’intérêt des réseaux informatiques. Ce dernier sera engagé en 1966 par Taylor au DARPA pour concevoir l’ARPANET. L’objectif de l’ARPANET est alors de permettre la connexion entre des réseaux divers.

Ce n’est que 20 ans plus tard, dans les années 80, que plusieurs innovations technologiques permettent cependant d’imaginer les prémices de ce qui deviendra l’Internet. Même si le réseau voit le jour aux Etats-Unis, c’est le minitel français qui déclenche le mouvement de l’innovation. Il allie, en effet, informatique et télécommunications, et inspire l’idée d’un réseau globalisé, et accessible au plus large public. En mars 1989, le chercheur Tim Berners-Lee conçoit l’idée de naviguer simplement d’un espace à un autre du réseau à l’aide de liens hypertextes et grâce à un logiciel appelé navigateur. Il parle de la création d’une toile, tout internaute pouvant aller d’un contenu à l’autre suivant des voies multiples. Présentant son projet au CERN en novembre 1990, il travaille pendant les trois années suivantes à l’apparition du World Wide Web, la « grande toile mondiale ».

La caractéristique principale de ce nouveau média aujourd’hui ? Sa facilité d’accès. Un nombre grandissant d’utilisateurs disposent d’un poste personnel, ce qui rend le coût d’accès à l’information quasi-nul. D’autre part, la réalisation du média n’est pas plus difficile. Un hébergement de site web présente un coup dérisoire par rapport à ses possibilités de diffusion, et la création d’un site, du moins à son commencement, était accessible à tous7Le langage utilisé pour la création d’un site web, le HTML, n’est en effet qu’un fichier texte enrichi de quelques balises usuelles, se présentant sous la forme de « tags » entre crochets (<b></b> pour la mise en gras, <p></p> pour la création de paragraphe…). C’est la grande évolution amenée par l’Internet. Permettre à tout le monde, mais aussi à n’importe qui, de communiquer par un intermédiaire simple, et quasiment gratuit. C’est la première fois qu’une communication de masse devient accessible au plus grand nombre.

Grâce aux connexions à haut débit, les possibilités d’Internet ont explosé. Vidéo, podcast, musique : Le Web se devra d’être multimédia. C’est également le premier média réellement interactif. Avec pour base l’hyperlien, qui permet de naviguer à sa guise parmi les données proposées, l’utilisateur peut s’approprier l’information. Par les nouvelles technologies, en matière de téléphonie notamment, cette interactivité prend tout son sens : L’utilisateur peut choisir le contenu qu’il souhaite consulter ou recevoir en direct, à tout moment, sur son mobile. Une information personnalisée pour l’utilisateur.

La visibilité sur le Web

Pour trouver un site internet, il faut avoir son adresse. Un préalable évident qui a vite conduit a une constatation simple : devant le nombre de pages existantes, il fallait des sites répertoriant les sites. C’est ainsi que sont nés les annuaires : des sites sur lesquels on entrait une courte description de son propre site web, en lui attribuant des catégories. Un outil efficace, mais forcément incomplet. Ce genre de référencement est par nature subjectif, et ne conduit à l’information escomptée qu’avec une méthode infaillible, et du temps. C’est pour répondre au besoin des internautes de trouver des informations rapidement que sont apparus les premiers moteurs de recherche, comme Google.

Google s’est aujourd’hui imposé comme LE moteur de recherche. Or, le référencement automatisé de plus de huit milliards de pages web impose des choix. Un moteur de recherche fonctionne de manière simple : L’utilisateur entre les termes de sa recherche (par exemple : histoire internet), et le moteur lui propose les pages qu’il juge les plus pertinentes.

Sur Google, l’algorithme qui permet ce choix s’appelle le PageRank. C’est un ensemble mathématique prenant en compte le nombre de liens pointant vers cette page, à savoir le nombre d’autres pages proposant d’y accéder. A ceci s’ajoute évidemment la pertinence de la page face à la recherche, notamment en fonction du nombre de fois où ce mot apparaît sur la page proposée en résultat. Evidemment, ce ne sont ici que quelques notions permettant de comprendre un algorithme très complexe.

Comme tout programme, le PageRank de Google, par lequel on peut considérer que passe tout espoir de diffusion d’une page web, a des limites. Pour exploiter au mieux cet algorithme, les webmestres les plus avisés utilisent des procédés venant du marketing. Notamment, par un ajout systématique de messages comprenant un lien vers leur propre site dans des forums ouverts, de booster artificiellement le PageRank d’une page, et donc d’avoir plus de chance qu’un utilisateur la visite lors d’une recherche. Ou certains sites, de téléchargement, par exemple, notant systématiquement au bas de leur page un certain nombre de mots clés de façon répétée. Une technique simple, complètement inutile pour l’utilisateur la plupart du temps, mais efficace en terme de visites8Un exemple édifiant de ces techniques : Un slogan anti-guerre inventé, reformulé et recyclé par Google… en 42 jours par Andrew Orlowski.

Les pionniers de l’information sur la toile

L’Internet n’a pas été identifié immédiatement comme une interface de communication éventuelle par les grands médias traditionnels. Le Web laissé en friche par ces derniers, s’y sont engouffrés toutes les sources alternatives9Les médias alternatifs sur Wikipédia, diffusant une information souvent introuvable dans les médias traditionnels, et des analyses ad hoc. La porte était ouverte pour les médias contestataires. L’altermondialisme, notamment, y a trouvé un biais de communication idéal. Des sites comme Acrimed ou Indymedia défendent une information alternative, même si partisane. C’est l’essor d’une information non-censurée, libre de toute contrainte, mais aussi de toute déontologie.

Rezo.net10Rezo.net est le fils spirituel de uzine.net, qui émane de quelques pionniers du Web francophone, connu au milieu des années 90 sous le nom de Mini-Rézo. Il repose sur un logiciel libre de gestion de site web appelé SPIP. Comme tant d’autres logiciels permettant la gestion d’un site en ligne, SPIP présente depuis plusieurs années les caractéristiques des sites qu’on appelle aujourd’hui le Web 2.0. Rezo.net est l’une des sources d’information du courant altermondialiste les plus importantes en France. (Rezo.net sur Wikipédia), par exemple, est l’un des « portails » français d’information les plus anciens. Il est avec uZine le porte-drapeau du « Web indépendant »11Le Manifeste du Web indépendant par le minirézo. Il ne contient aucun rédactionnel, mais référence des articles d’autres sites web, présentant ainsi un panorama de la toile sur des thèmes comme l’altermondialisme, la politique, l’écologie et les médias. Créé en 1999, il a d’abord pour vocation de « suivre l’actualité des sites qu’on aimait bien », des dires même des créateurs du site. Avec le temps, il a cependant pris la place du portail référençant l’actualité sous un œil différent, et proposant des analyses parfois partisanes, mais toujours tranchées. Il a ainsi joué un rôle moteur avec le site de critique des médias Acrimed.org lors du référendum pour le Traité constitutionnel européen12Marion Souzeau, Les opposants au traité européen ont mieux utilisé Internet, Le Monde, 09.07.2005.

Tout le monde est journaliste ?

Une expression fait fureur en ce moment : le Web 2.0. Il repose sur un principe simple : l’utilisation des dernières techniques dites de syndication13Fait de rapatrier les informations d’autres sites web sur une même page pour grouper sur des portails les pages préférées des utilisateurs. En vérité, rien de nouveau ici, si ce n’est un coup marketing pour lancer quelques sites comme del.icio.us. Non seulement cette idée n’est pas neuve (le principe du portail agrégatif est vieux comme le net), mais les technologies pour le faire existent depuis longtemps. La seule supposée innovation du Web 2.0 consiste à dire que c’est l’utilisateur qui participe à l’élaboration de ce portail en « notant » un article, qui devient plus ou moins visible en fonction de sa popularité.

Néanmoins, avec l’émergence de l’Internet et la facilité d’accès de ses outils de publication en ligne, tout un chacun peut désormais s’improviser analyste, ou reporter. Pour Florence Devouard, présidente de la Wikimedia Foundation, « par ce biais nous pouvons tous passer du statut de lecteur à celui de rédacteur, de commentateur des évènements »14L’interview de Florence Devouard par Ariane Beky, 02.05.2005.

« En offrant des plates-formes techniques accessibles à tous, les blogs et wikis autorisent ce que nous appelons le ‘journalisme citoyen’, par ce biais nous pouvons tous passer du statut de lecteur à celui de rédacteur, de commentateur des évènements. » Florence Devouard, présidente de la Wikimedia Foundation

C’est après le 26 décembre 2004, lorsqu’un tsunami dévaste l’Indonésie et les côtes du Sri Lanka et du sud de l’Inde, que les journalistes prennent vraiment conscience du potentiel représenté par le blog15Le blog est un site internet interfacé avec une base de donnée. C’est ce qu’on appelle un site internet dynamique, c’est à dire que sans toucher au « code » de la page (le HTML), on peut changer le contenu de cette page. A travers une interface simplifiée, les sites offrant ce type de service propose à l’utilisateur de poster, au travers d’une page personnalisée, des billets, qui sont ensuite classés par date, et éventuellement par thème. C’est ce qui vaut au blog d’être considéré comme un journal intime, même si son emploi a pu être dévoyé depuis. pour la profession. On peut en effet y voir apparaître des informations que les réseaux classiques peinent à relayer. Les premiers témoignages sont ainsi recueillis sur les blogs de personnes victimes des ravages de la vague.

De même, la deuxième guerre en Irak voit naître un nombre incalculable d’articles protestant contre l’intervention américaine. Les blogs redeviennent pour les journalistes une source d’informations importante, puisque des Irakiens se mettent à raconter les combats et l’occupation, directement sur leur page personnelle.

On s’aperçoit que les blogs ne sont pas seulement des sites réservés à l’entourage direct du webmestre en herbe. La « blogosphère » existe en fait depuis quelque temps déjà, et on peut y trouver nombre de personnes pour, notamment, proposer des analyses de l’actualité, analyses effectuées en marge de toute censure qui pourrait s’exercer vis à vis des journalistes. C’est une caisse de résonance en temps réel de l’actualité ; une forme de journalisme citoyen16Le journalisme citoyen sur Wikipédia qui se développe, fait de commentaires de l’information.

Une autre évolution technologique va produire une nouvelle source d’information, allant jusqu’à concurrencer le travail du journaliste encarté. L’essor de la photo et de la vidéo numérique, si il a réduit les temps de traitement d’une photographie pour la profession, a aussi mis à la portée de tout un chacun la réalisation de clichés pouvant être considérés comme intéressants pour les médias… Il n’y a pas si longtemps, les photographes se rendaient encore à l’aéroport avec leurs pellicules argentiques.

Comme pour les blogs, ce type de clichés et de vidéos va prendre comme base de son expansion un élément marquant de l’actualité : le 11 septembre 2001. Bouleversant le monde entier, cet événement va nécessiter des images. Les rédactions vont partir à la chasse de la moindre photo de particulier durant les évènements. On voit ainsi dans des médias comme Paris Match, réputé pour la qualité de ses photographies, apparaître des photos pixellisées, mais seules illustrations d’une actualité marquante. On est loin du temps où Roger Thérond, ancien directeur de la rédaction de Match resté l’un de ses symboles, passait des heures à regarder et choisir des photos. Pas une vidéo amateur n’échappera au crible des journaux télévisés et des agences de presse en recherche d’images, et négociant la moindre seconde à prix d’or.

Depuis, quelques agences ont même capitalisé sur l’appétence du grand public à se prendre pour un grand reporter ou un paparazzi. Elles proposent au citoyen lambda de mettre leur production à disposition des professionnels, cela contre rémunération, évidemment.

Un média à apprivoiser

Les médias traditionnels ont fini par sentir la potentialité du nouveau venu. « Internet ne sera pas le tombeau de la presse écrite, mais, au contraire, l’un des éléments de sa renaissance », soutient Jean-Marie Colombani, directeur de la rédaction du Monde17Renaud Revel, « Le Net sera la source d’information préférée », L’Express, 17.05.2007.

« Si [il y a eu] une période durant laquelle on pouvait estimer que nos modèles économiques étaient morts, je suis convaincu, aujourd’hui, qu’Internet ne sera pas le tombeau de la presse écrite, mais, au contraire, l’un des éléments de sa renaissance. » Jean-Marie Colombani, directeur de la rédaction du Monde

De vitrines plus ou moins vides de leur propre support, les sites des grands médias se développent pour devenir de vraies plates-formes d’information. Comme le site du journal Libération, ou le permanent du NouvelObs, reprenant certains des articles de l’hebdomadaire, mais surtout intégrant une rédaction spécialisée dédiée à ce support. Cependant, rares sont encore les grands groupes de presse prenant le risque d’un journal sur Internet sans le support d’un titre déjà implanté dans un autre média. « Les prochains lancements éditoriaux du groupe n’auront pas lieu uniquement sur Internet », confirme par exemple Arnaud de Puyfontaine, président de Mondadori France18M. L. Bonavita, P. Larroque, « Mondadori s’adapte aux enjeux d’Internet », Le Figaro, 31.05.2007.

Le Web est aussi devenu une manne pour tous les journalistes ne pouvant publier leurs articles, ou simplement pour adopter un style de parole indésirable dans les médias traditionnels. Un journaliste comme Thierry Meyssan, adepte de thèses n’ayant pas leur place ailleurs, trouvent sur le net, au sein du Réseau Voltaire qu’il préside, une tribune inespérée.

L’ouverture du site Rue89, par des anciens journalistes de Libération, illustre la volonté des professionnels d’investir la toile, ainsi que le besoin de s’exprimer différemment. Sans compter les blogs de journalistes, parfois publiés sur le site même de leur média d’attache, pour permettre un autre ton de parole. Combattant ainsi la langue de bois dont les médias sont trop souvent les chantres.

Vers une information nouvelle

C’est une chose admise aujourd’hui : la parole du journaliste n’est pas d’or. Et pour cause. Entre des moyens toujours restreints et des impératifs d’entreprise douteux, il ne dit plus que ce qu’on veut bien qu’il dise. C’est en cela que l’Internet sera salvateur pour l’information, même s’il ne l’est pas pour la presse. Parce qu’il va permettre de libérer, à nouveau, la parole.

On pourra s’inquiéter du fait que ce ne soit pas toujours des professionnels qui s’expriment. Mais ce serait méconnaître, une énième fois, la capacité du public à juger de ce qu’il lit. Mieux vaut donc une parole libre, même biaisée, qu’une parole imposée.

L’équilibre entre télévision, radio, presse écrite et Internet est en train de se dessiner. Justement dans cet espace entre liberté et contraintes. D’un côté l’information du plus grand nombre. De l’autre la franchise et la liberté de pouvoir se tromper. C’est aussi, finalement, une nouvelle chance pour l’information qui se profile : elle n’est plus l’apanage du journalisme. D’autres biais peuvent être utilisés, tout aussi efficaces et justifiés. Et en cela, l’information devient à nouveau l’outil de la démocratie, et l’Internet le contre-pouvoir que les autres médias ne sont plus.